先月、年長の息子が初めてお泊まり会を体験してきました。

3歳の頃に1人での入院を経験していたので息子にとってはとても勇気のいるイベントとなりました。

入院のブログはこちら↓↓

本ブログのおすすめの方。

・子どもが親元を離れることに不安を感じている方

・幼稚園の行事を通して、子どもの成長を感じたい方

・他のご家庭の体験談を参考にしたい方

お泊まり会への準備

お泊まり会の話をすると、楽しみしかないという子は少ないのではないでしょうか。

息子も、お泊まり会が近づいてくると、ワクワクとドキドキが入り混じって、常に感情がコロコロ変わっていました。そして息子の入院の経験から夜についてとても恐怖を抱いているようでした。

準備に関しては、持ち物リストを見せると泊まることへの不安から“行かない”と言って拒否感が強めだったので、前日まで家ではほとんど伝えませんでした。親としてはその様子を見守るしかなく不安が募っていました。

ですが、息子の泊まることへの恐怖を想像すると、安易に“大丈夫だよ”“楽しいよ”とは言えませんでした。なので、“そっか”“行きたくないんだね”と気持ちに共感するということをただひたすらしていました。

そうして共感していくと、少しずつ息子の口から、“お泊まり会で何をするのか”、“こんなことするんだよ”と楽しみな様子を伺うことができるようになっていきました。それに関しても共感していくようにしました。楽しみな思いと寂しい思いが交錯する日々でした。

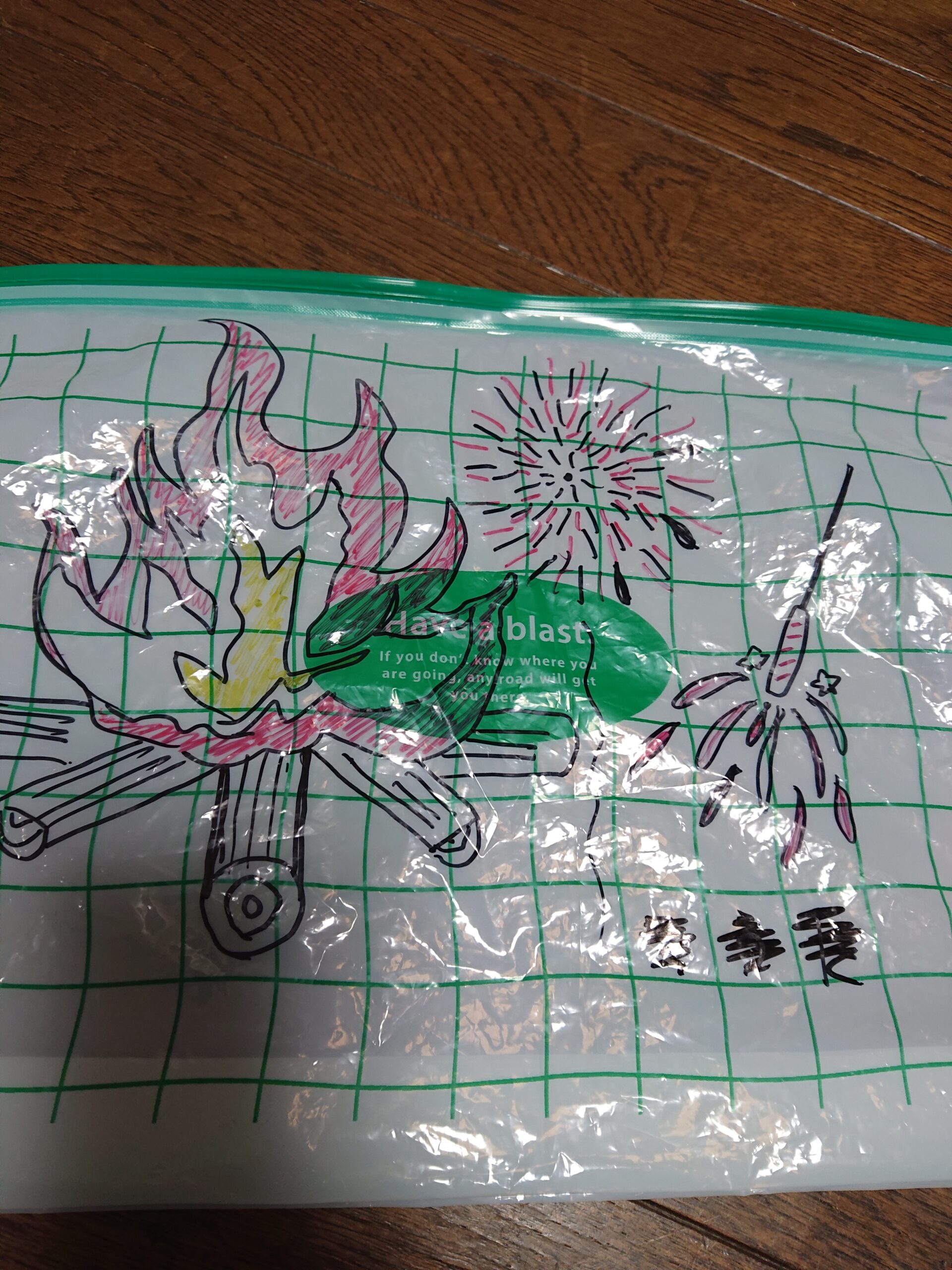

そして、お泊まり会前日。荷造りの時。。

持って行く荷物は自分でつめてほしい思いがあったので、息子が楽しくできるように工夫しました。

例えば、“何をする時に必要な服なのか”を息子から教えてもらうように声をかけました。

母 「花火や焚き火をする時の服ってなんだっけ?」

息子 「長袖と長ズボン!あと虫刺されに気をつけないといけないから・・・」

母 「長袖と長ズボンはどれにする?これとこれにする?」

息子 「それは短いからこれとこれにする!」

母 「虫刺されに気をつけるためにはどうする?」

息子 「フードがついているやつって先生言ってたよ」

母 「そーなんだね。じゃあこれがいいかな?」

息子 「うん、それでいいよー」

母 「わかりやすいように袋にまとめて入れておこうか」(園から指示がありました)

「花火と焚き火のマークを描いておいたら分かりやすいかな」

息子 「うん、描いてー!」

母 「一緒に描く?」

息子 「描くー!」

というように、一緒に楽しく準備をしていきます。

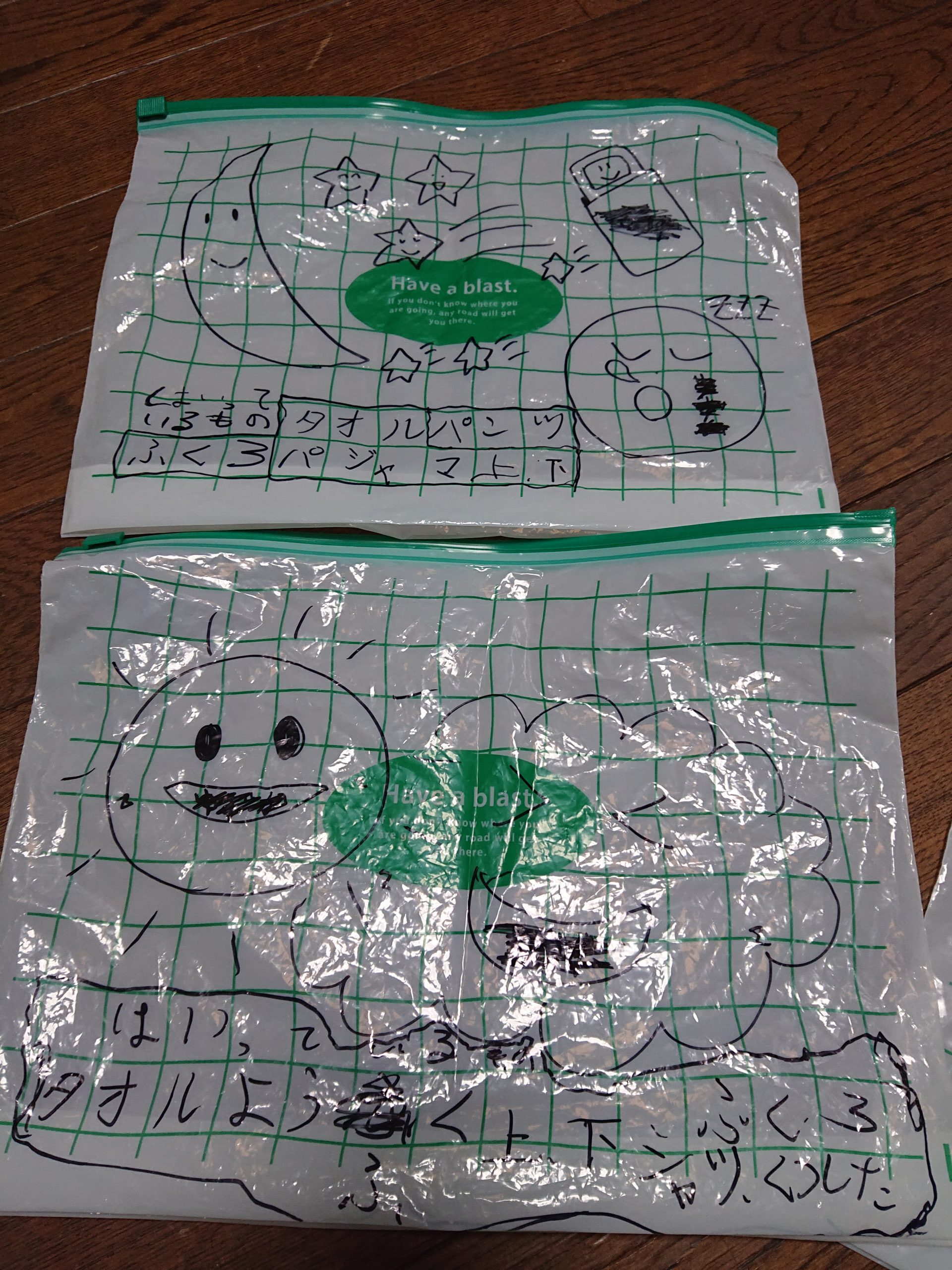

書いたのがこちら↓↓

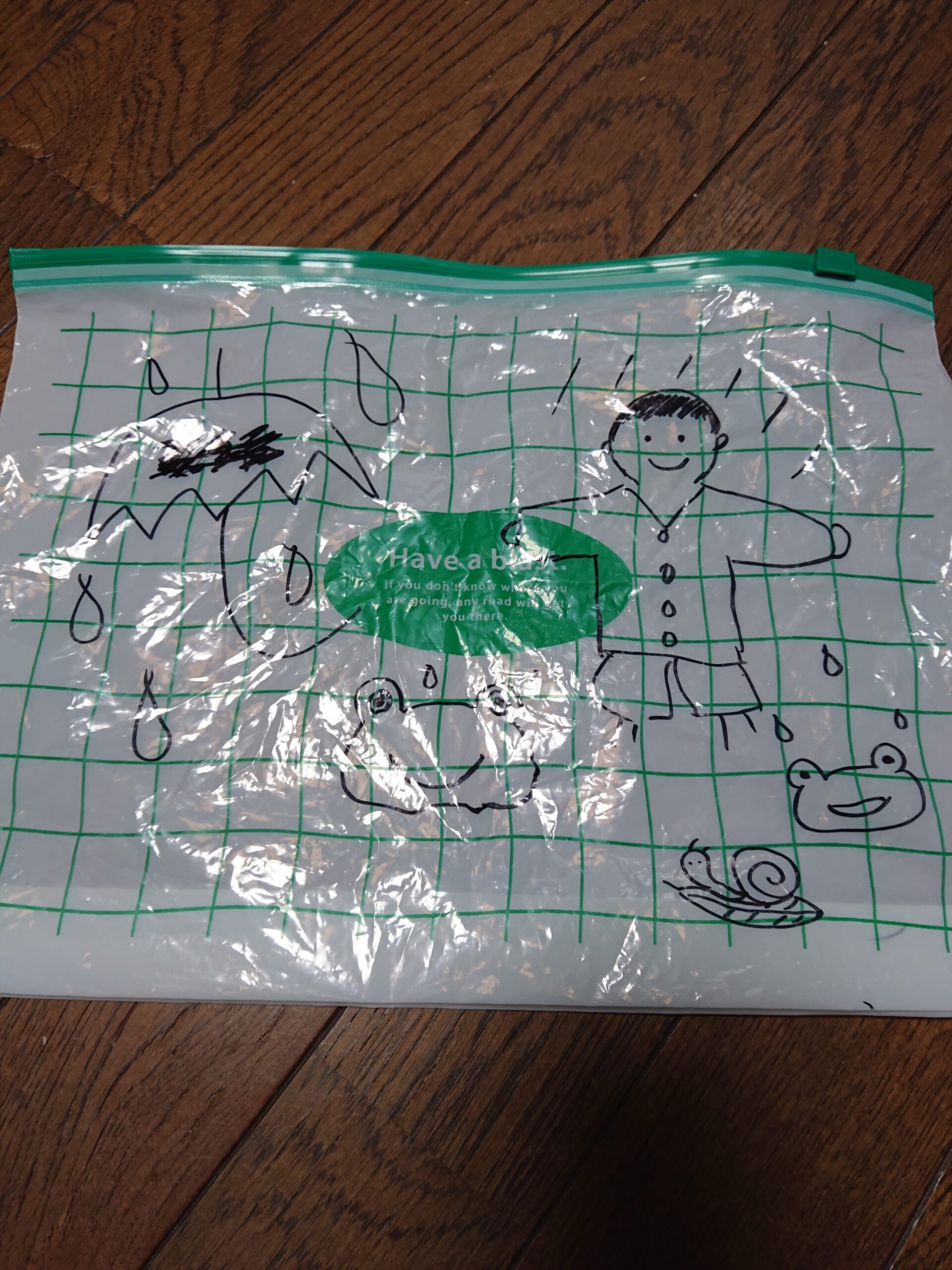

そうして、パジャマの袋、朝着替える用、雨に濡れた用と準備をしていきました。

カバンに詰めるときにもどういう順番に使うのかを一緒に想像します。

母 「一番最後に着替えるものは?」

息子 「朝着替えるやつ!」

母 「それじゃあそれを一番下にしようか」

息子 「うん、その次にしまうのは・・・」

と息子から積極的にやってくれるようになったので、見守ってみました。すると、、、

息子 「お母さーん、花火用の服はパジャマの袋より後に使うんだっけ?」

と質問してくるようになりました。

母 「寝る前に、花火するって書いてあったような・・・」

息子 「ということはパジャマを先に下に入れるんだね、OK♪」

と最後はノリノリでしたw

もちろん、準備途中も“泊まるのか〜・・・”と不安をもらすこともありました。

そんな時はまた共感して、とにかく準備が楽しくできるようにしていました。

お泊まり会当日

当日は、お昼集合でした。いつもと違う時間ということに、すでに少し不安な顔の息子…。

そして園に到着すると、

「行かないー!!」

「家に帰るー!!」

と大泣き。。。周りに響き渡るような声と暴れようで全力拒否。。。

出発式というものにも参加できず、常に抱っこ状態でした。

暴れてお腹を蹴られても、ここで離したら車まで猛ダッシュして行かなくなってしまうと思ったので離しませんでした。

そこまでして行く必要があるのかという思いも一瞬よぎりましたが、お泊まり会というものが子どもにもたらす影響はとても大きいと感じていました。

元保育士なので、お泊まり会でお子さんを預かる経験をしたことがあります。

離れずに大泣きしていた子どもを預かってお泊まり会に参加したことももちろんありました。

親と離れる一瞬がこの世の終わりのように感じてしがみつく気持ちもよく分かっているつもりです。ですが、離れた瞬間からその子にとって楽しく意義のある経験となるように保育士は必死になります。そしてそれが伝わると、子どもは自分で切り替えて楽しく過ごせるようになるんです。そしてお迎えの時にはみんないい顔をして親の元に戻っていく。。。

それが分かっていたので、息子が泣いていてもお泊まり会に参加させたいと思っていました。

離れた先に、新しい経験が待っている、体験したことのない気持ちが待っている。

そう思って、先生に託しました。

バスに乗っても息子は泣いて先生に抱っこされていました。

でも、不思議と心配はありませんでした。息子はきっと楽しんで帰って来る。寂しい時はきちんと先生に甘えて、そして楽しい時は思い切り遊んで、いい顔で帰ってくるだろうと思っていました。

一つ心配だったのは、入院の経験をしていたことによる夜のこと。急にパニックになったりしないかだけは心配だったので、先生たちにその旨はお話しておきました。

お迎えの日

次の日の朝にお迎えに行きました。

どんな感じだったのか、とてもドキドキしていた私。

“どんな感じで過ごしていたんだろう”との思いで、バスの到着を待ちました。

バスで帰ってきた息子の顔を見ると、ニヤッとしていてそして凛々しい顔をしていました。

なんだか逞しくなったような雰囲気も感じました。

“参加して良かったな”と瞬時に思えました。

先生方からも、バスに乗って目的地に着く頃にはすっかり気持ちを切り替えていたこと、カレー作りや花火も楽しんでいたこと、夜は少し寂しくて抱っこだったこと、朝はスッキリと起きられたことなど、たくさん様子を伺いました。

自分で切り替えて乗り越えられたこと。この経験がきっとこの先に起きるであろう様々な体験の中で役に立っていくと思っています。たくさんの経験をよく頑張ったと息子を褒めながら、お泊まり会の様子を聞いてみました。

息子は恥ずかしそうにちょこちょこと話をしてくれました。寂しい思いもあったことも話してくれました。

それでも

“お泊まり会どうだった?行って嫌だった?それtも良かった?”と聞いてみると

“行って楽しかったよ!”と返ってきました。

色々な思いを経験して総合的には“楽しい”が勝ったようでした。良かったです。

まとめ

お泊まり会というビックイベントを終えた息子は、少し成長したような雰囲気を感じます。

それが目に見えてでてくるのはまだ先だと思いますし、徐々に現れてくるものかなとも思っています。

子どもを見守り、支えてくれた園の職員の方には感謝の気持ちでいっぱいです。

“見守ってくれる安心できる親ではない大人との関係”を築いていくことは、とても大切なことだと感じています。こうしてコミュニケーションの力を身に着けていくんだろうなと思いました。

(おまけ)

お泊まり会後〜1週間くらいは、頑張った分の反動があると思っておくといいです。

急にお兄さんお姉さんになるわけではないので、成長が見える分期待しがちですが、必ずと言っていいほど反動があります。その反動を十分に受け止めるとまた安心して次に向かっていけます。

小さな挑戦はいずれ大きな挑戦へとつながっていきます。

これからも小さな一歩を踏み出し続けていきたいと思います。